清晨五点,天色未亮,24岁的李薇已经系好跑鞋鞋带,戴上运动手表,开始了她每日雷打不动的晨间耐力训练,作为省级铁人三项代表队成员,她的每一天都是从跑步开始的——这不是普通的晨跑,而是一场融合科学规划、心理调适与极致专注的“沉浸式训练体验”。

科学训练:数据驱动的每一个脚步

李薇的训练计划由运动智能平台全程监测,她的智能手表实时捕捉步频、触地时间、垂直振幅等12项跑步动力学数据,这些信息同步上传至训练管理系统,形成个人跑步能力动态模型。

“今天的训练重点是心率区间控制。”李薇边热身边介绍,“前40分钟需要将心率维持在Zone 2(有氧区间),后20分钟逐渐提升至Zone 4(无氧阈值区间)。”这种基于心率区间的训练方法能够有针对性地提升不同能量系统的能力,是铁人三项运动员提升耐力的核心训练方式。

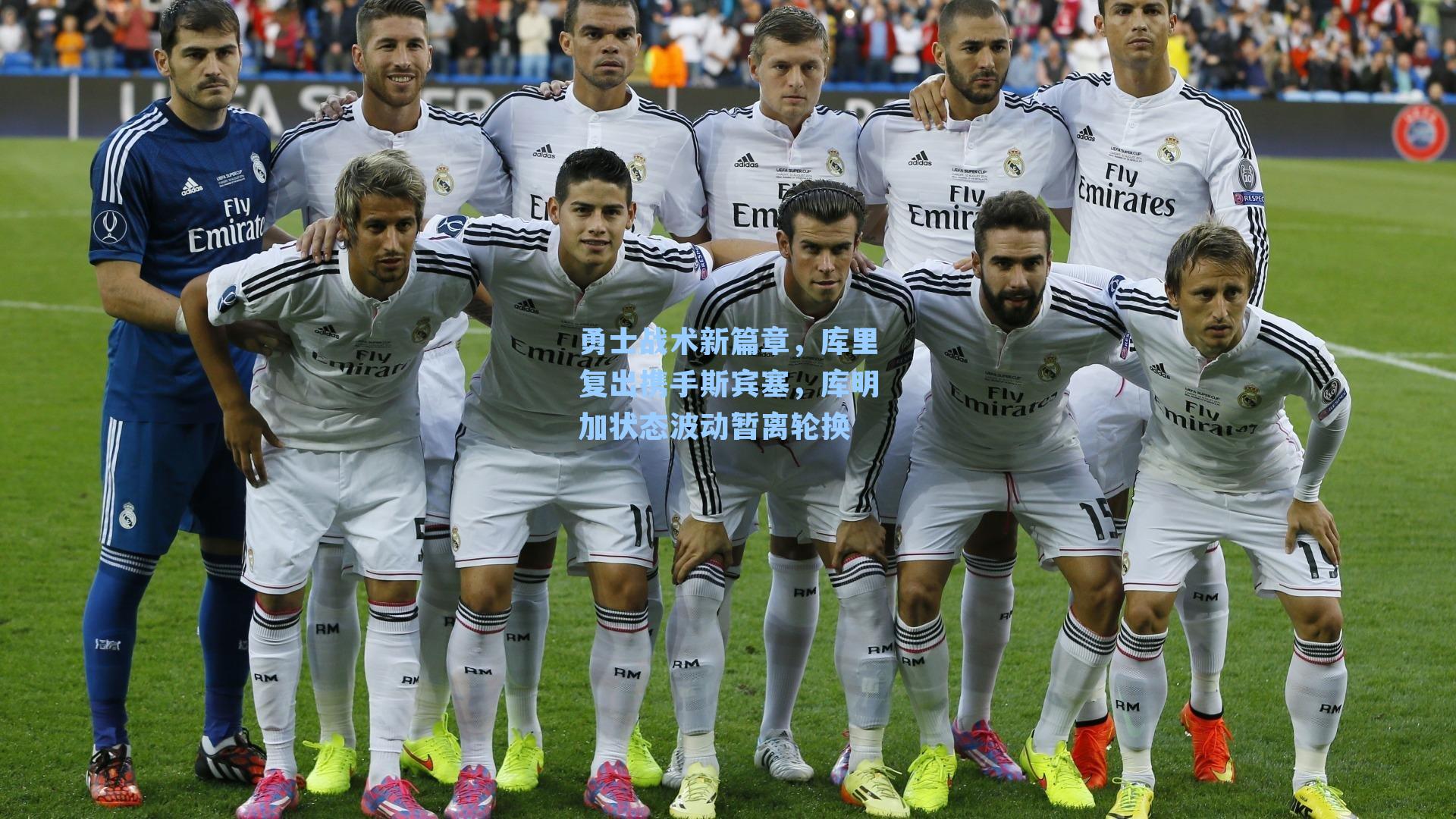

训练场地上,与她一同晨跑的还有队里的其他几位女队员,她们组成的小组保持着整齐的队形,交替领跑,模拟比赛中的跟跑策略,这种团体训练不仅提升了运动表现,还增强了队员间的默契度。

技术赋能:虚拟实境中的地形适应

上午的第二次跑步训练引入了创新技术——沉浸式虚拟地形适应系统,李薇戴上特制眼镜,在智能跑台上开始了一段“瑞士阿尔卑斯山段”的模拟训练。

“这套系统能够精准还原全球各大赛事的赛道地形和气候条件。”教练张建国指着控制屏上的数据解释道,“今天模拟的是卢塞恩铁人三项赛的跑步段,海拔变化达到187米,坡度最大为11.3%。”

在虚拟环境中,李薇的跑台相应调整倾角,周围环屏上展现着阿尔卑斯山的蜿蜒山路,甚至连风速都通过大型风扇模拟到精确等级,这种高度还原的训练环境让运动员能够提前适应比赛条件,减少陌生环境带来的表现波动。

“在虚拟环境中训练,让我能够完全专注于技术动作和节奏控制,而不是被外界环境干扰。”训练结束后,李薇擦着汗说,“这种沉浸式体验最大的好处是,当我真正站在国际赛场上时,感觉就像回家一样熟悉。”

恢复再生:训练的另一面

下午的时间 dedicated to 恢复和再生,运动康复师为李薇进行了30分钟的筋膜放松和肌肉激活,随后是冷水浴(14°C,10分钟)和压缩恢复腿套的双重恢复策略。

“很多人只看到运动员训练时的拼搏,却不知道恢复同样重要。”队医王颖表示,“特别是跑步训练对肌肉和关节的冲击很大,科学的恢复能够减少损伤风险,延长运动生涯。”

恢复之后是视频分析环节,李薇和教练一起回顾上午训练的录像,逐帧分析她的跑姿动态。“注意着地时膝盖的角度,”教练暂停画面,“需要再提高3-5度的屈曲,这样可以减少地面反作用力对关节的冲击。”

夜间训练:心理韧性的锻造

晚上七点,当大多数人结束一天工作开始休息时,李薇开始了当天的第三次跑步训练——这次是心理专注力训练。

在仅有微弱灯光照射的跑道上,她完全依靠体感和节奏感来维持配速。“这种训练剥离了外部反馈,强迫运动员内化自己的节奏感,”心理辅导老师解释说,“在比赛最后阶段,当身体极度疲劳时,这种内化的节奏感就是坚持到底的关键。”

训练结束后,李薇在训练日志上详细记录了这一天的感受和数据变化:“今天Zone 4区间的心率漂移率为4.2%,比上周改善了0.7%,说明有氧能力在提升,但右小腿肌肉紧张度仍偏高,需要注意……”

超越训练:生活即准备

铁人三项运动员的生活远不止训练本身,李薇的饮食由营养师专门设计,每餐碳水化合物、蛋白质和脂肪的比例都精确到克;她的睡眠被智能手环监测,确保深度睡眠时间充足;甚至她的社交活动也经过规划,以保证心理状态的最佳平衡。

“很多人认为我们过着苦行僧般的生活,但实际上,当你全身心投入一件事时,这种‘沉浸’本身就是一种享受。”李薇微笑着说,“每一天都能感受到自己的进步,这种成就感无可替代。”

随着体育科技的发展,现代运动员的训练方式正在发生革命性变化,从数据驱动的训练计划,到虚拟实境的技术模拟,再到全面科学的生活管理,新一代运动员正在以更加智能、更加高效的方式突破人类体能极限。

李薇和她的队友们代表着这种变革的前沿,她们用每一天的坚持和专注,重新定义着“体育训练”的含义——不再仅仅是体能的锤炼,更是技术、心理和生活的全面融合与提升。

明天清晨五点,当城市还在沉睡,李薇又将系紧跑鞋,开始新一天的沉浸式训练,在那条看似普通的跑道上,她一步步跑向的,不仅是个人能力的极限,也是一个运动新时代的方向。