**

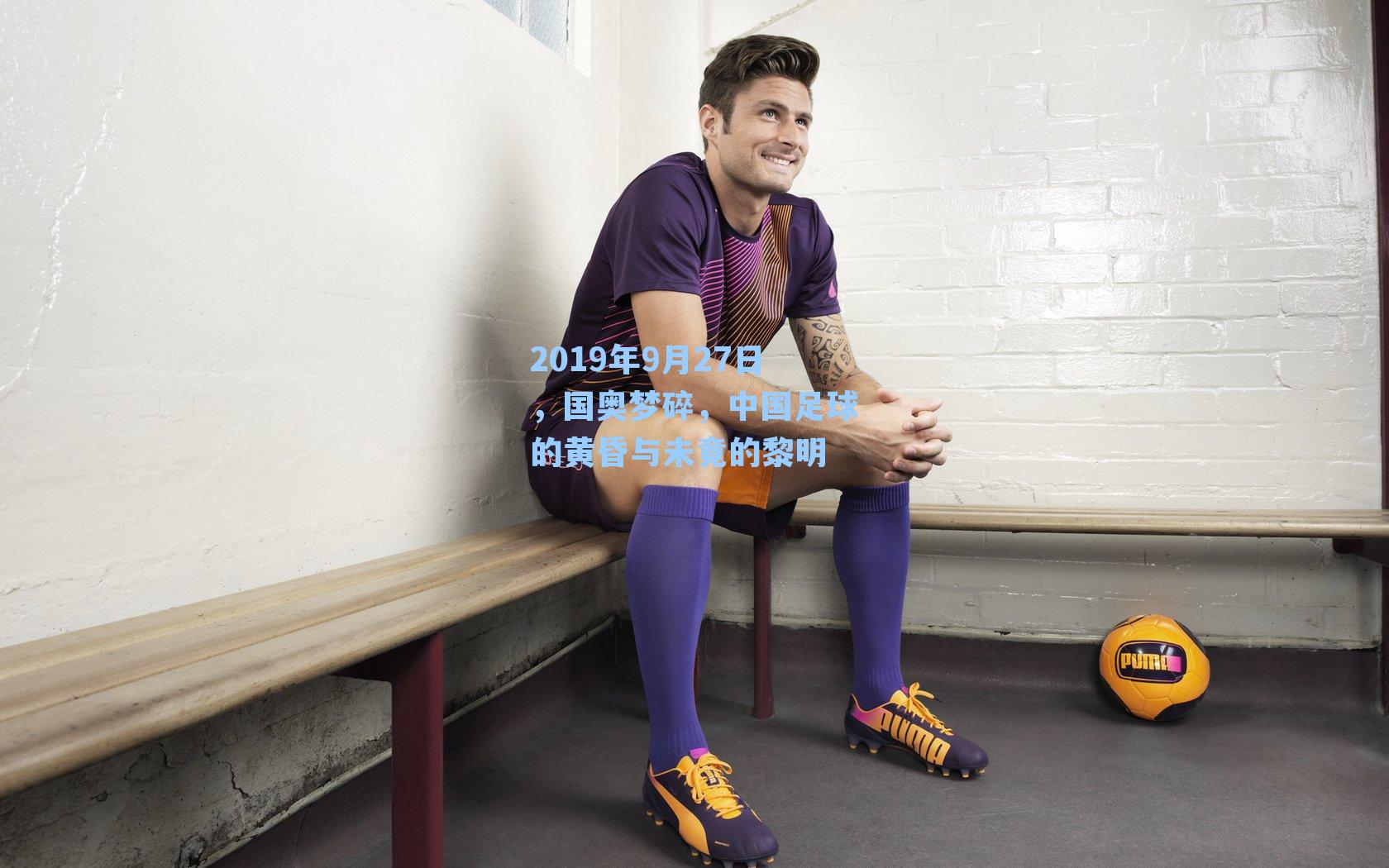

2019年9月27日,湖北黄石体育中心,夜空被秋雨浸透,看台上的呐喊声在终场哨响时戛然而止,中国国奥队与沙特阿拉伯的友谊赛以0:0收场,但比分背后的暗流早已吞噬了球迷最后的期待,这场看似平常的热身赛,成了压垮骆驼的最后一根稻草——球队在长达一年的备战中未尝一胜,进攻端颗粒无收,防守端漏洞百出,赛后,“国奥已死”的悲鸣在社交媒体上席卷而来,如同一场无声的葬礼。

崩潰的序曲:从希望到绝望的365天

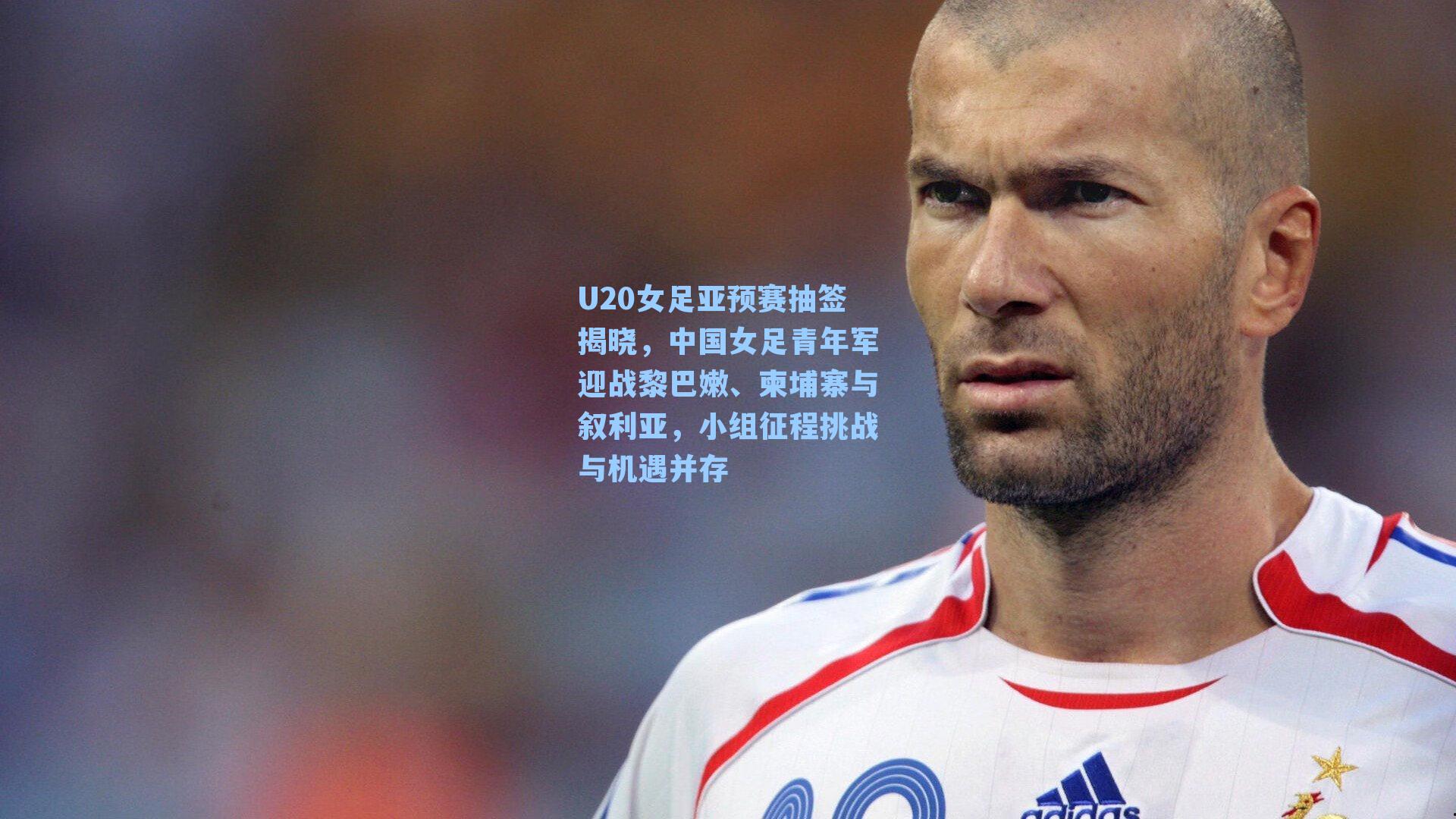

时间倒回2018年,这支以1997年龄段球员为核心的国奥队曾被寄予厚望,足协豪掷重金聘请名帅希丁克,启动“精英计划”,海外拉练、归化球员、联赛政策倾斜……一切看似朝着“东京奥运入场券”的目标稳步推进,幻灭来得猝不及防,2019年3月的奥预赛第一阶段,国奥队踉跄晋级,暴露了技术粗糙、战术僵化的顽疾;9月的黄石热身赛,面对沙特与越南的青年军,球队更是连进攻组织都形同散沙。

希丁克在赛后发布会上神情凝重:“球员们缺乏阅读比赛的能力,这不是短时间能改变的。”这句话如同谶语,揭示了更深层的困境——青训体系的断层、联赛虚火的反噬、急功近利的管理,早已为今日的溃败埋下伏笔。

解剖“死亡”:技术、体制与文化的三重绞杀

若将国奥的失败仅归咎于场上11人,无疑是对中国足球痼疾的漠视,从技术层面看,球队的传球成功率长期徘徊在60%,跑动距离比日韩同龄队伍少10公里以上,核心球员张玉宁、杨立瑜在俱乐部表现亮眼,却在国奥体系中陷入“单打独斗”的泥潭,一名匿名教练坦言:“我们的青年球员在15岁后几乎停止进步,技术定型、意识僵化,这是青训‘流水线’的悲剧。”

体制层面更是积重难返,足协的“U23政策”本意为年轻球员提供机会,却催生了“开场即换下”的闹剧;频繁更换主帅从希丁克到郝伟,战术推倒重来让球队始终无法形成合力,更讽刺的是,国奥集训期间竟因“联赛日程冲突”多次人员不整,俱乐部与国家队利益的博弈从未停止。

而文化层面的病灶最为致命,当日本高中联赛座无虚席、越南青训中心借力欧洲时,中国足球仍困在“唯成绩论”的循环中,家长不愿送孩子踢球,基层教练待遇微薄,足球校园化沦为形式……这一切让“足球人口”成了奢侈品,前国脚范志毅曾痛心疾首:“根烂了,你指望树上结出什么果?”

历史的阴影:轮回的悲剧与遗忘的教训

国奥的困境并非孤例,从1992年徐根宝的“横下一条心”出局,到2004年沈祥福的“超白金一代”陨落,再到2016年李明带领的97年龄段兵败多哈,中国足球的奥运梦屡屡破碎于相似的剧本:初期豪言壮语,中期矛盾频发,末期一败涂地,每一次失败后,足协都会推出新政,却总在“推倒-重建”中陷入恶性循环。

2019年的溃败之所以刺痛人心,在于它彻底撕碎了“金元足球”的假象,当资本裹挟联赛虚胖时,国家队的根基正在崩塌,正如《足球报》所评:“我们用金钱堆砌了一座空中楼阁,却忘了检查地基是否坚实。”

微光何处寻:破局者的尝试与球迷的坚守

绝望中仍有星火,2019年后,足协被迫转向长期主义:推出“青少年足球发展纲要”,扩大校园足球试点,鼓励俱乐部建立九级青训体系,山东泰山、上海根宝基地等机构开始输送更多技术型球员,女足世界杯的辉煌亦证明“坚持青训必有回响”。

更动人的是球迷的坚守,黄石雨战中,一名老球迷打出横幅:“输了一起扛”;社交媒体上,“国奥已死,足球未亡”的标签下,数万人讨论着如何从社区足球做起,这些声音或许微弱,却是重建路上最珍贵的土壤。

2019年9月27日,不是一个终点,而是一面镜子,它照见中国足球的痼疾与浮躁,也映出变革的必然与艰难,当“国奥已死”的呐喊随风散去,留下的不应只是悲愤,更是清醒:足球没有捷径,唯有让种子落入泥土,等待时间浇灌,或许在未来的某一天,当孩子们奔跑在绿茵场时,今日的黄昏终将迎来黎明。